Non è una tesi, bensì soltanto una suggestione, però degna, credo, di qualche approfondimento: mentre a ridosso del centesimo anniversario dell’unità d’Italia la storia contemporanea ha raccolto un interesse e una rilevanza che fino ad allora non aveva mai avuta, come se non ci fosse davvero bisogno di ridiscutere del passato, con il centocinquantesimo si è piuttosto riproposto un interesse per le vicende unitarie e post-unitarie, come se non ci fosse bisogno di attingere le possibilità del presente. E ora, a un passo dal 17 marzo, nel bel mezzo di una discussione tutta incentrata sul Mezzogiorno, sulle colpe, sui ritardi, sulle responsabilità e sulle omissioni, vale forse la pena rifletterci su.

Non è una tesi, bensì soltanto una suggestione, però degna, credo, di qualche approfondimento: mentre a ridosso del centesimo anniversario dell’unità d’Italia la storia contemporanea ha raccolto un interesse e una rilevanza che fino ad allora non aveva mai avuta, come se non ci fosse davvero bisogno di ridiscutere del passato, con il centocinquantesimo si è piuttosto riproposto un interesse per le vicende unitarie e post-unitarie, come se non ci fosse bisogno di attingere le possibilità del presente. E ora, a un passo dal 17 marzo, nel bel mezzo di una discussione tutta incentrata sul Mezzogiorno, sulle colpe, sui ritardi, sulle responsabilità e sulle omissioni, vale forse la pena rifletterci su.

Nel 1960 fu indetto il primo concorso a cattedra di storia contemporanea (a Firenze). L’interesse per il proprio tempo riceveva così un definitivo riconoscimento istituzionale. A questo interesse non erano ovviamente estranee estese preoccupazioni politiche e ideologiche, ma forse neppure il fatto che si era in pieno miracolo economico, con un prodotto interno lordo che cresceva più dell’8%, nonostante in corso d’anno si succedessero ben tre governi: un’altra Italia, insomma. Che avrebbe celebrato l’anno dopo il centenario senza particolare enfasi risorgimentale: «Nonostante le centinaia di migliaia di visitatori che Torino accolse in quei mesi – ha scritto Gilda Zazzara – mai come allora la storia del Risorgimento appariva lontana dalle curiosità e dalle passioni degli Italiani».

Sembra invece che cinquant’anni dopo, con l’inizio della più grave recessione della storia repubblicana, le curiosità e le passioni si siano, al contrario, tornate ad accendere sull’unificazione e sullo Stato post-unitario. Questo strano rapporto speculare potrebbe essere continuato anche sotto un altro aspetto: cinquant’anni fa si tenevano lezioni pubbliche su fascismo, antifascismo e resistenza; cinquant’anni dopo, il mito resistenziale è stato sostanzialmente rimosso dalle base di legittimazione della Repubblica.

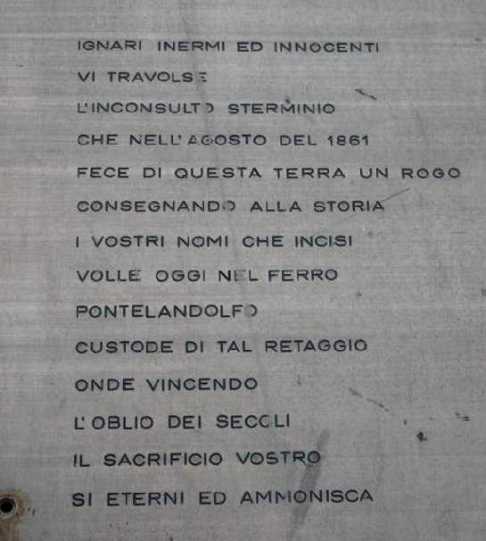

Sono sorprendenti i percorsi della memoria, sia individuale che collettiva. E non v’è dubbio che essi seguano spesso le apprensioni e le inquietudini del presente (ma una volta si sarebbe detto anche i rapporti di forza, che non sono affatto indifferenti alla proposizione di temi e motivi nel dibattito pubblico). Questo non diminuisce ovviamente, ma anzi accentua il dovere di non trascinare di peso la ricerca storiografica nel campo della lotta politica. Ci si può dedicare allo studio del brigantaggio, ad esempio, senza voler riproporre per forza suggestioni neo-borboniche. Non è un esempio scelto a caso: una decina di anni fa, Paolo Mieli notava quanto lentamente la storiografia più autorevole venisse prendendo atto degli eccidi perpetrati nella repressione del brigantaggio. E arrivava a scrivere: «sarebbe un segno di civiltà che i libri di storia e forse anche un museo rendessero onore a quei vinti del 1861». Un museo: addirittura! In occasione poi del centocinquantesimo, Giuliano Amato, presidente del Comitato preposto alla celebrazione dell’anniversario si è recato a Pontelandolfo, nel Sannio, luogo di un massacro efferato, e ha deposto una lapide in ricordo di Concetta Biondi, la bambina sgozzata dai bersaglieri che entrarono nel paese nell’agosto del 1861, per spegnere nel sangue la rivolta borbonica. Il libro di Francesco Durante, «I napoletani», si chiude proprio con il ricordo del gesto di Amato, e con le parole: «Intorno, era tutto un tricolore, e si poteva toccare con mano la soddisfazione di avere evitato derive neoborboniche».

Purtroppo, è una soddisfazione che non sempre si riesce ad avere, nella confusione in cui si trascina ogni parola spesa per riproporre la questione meridionale come una questione viva, reale, che coinvolge il Paese intero e che non viene né risolta né avviata a soluzione quando si tira la conclusione che tanto è tutta colpa del Sud. O quando si taccia di connivenza, di subalternità o di giustificazionismo qualunque tentativo di vederci chiaro nel modo in cui vanno le cose da vent’anni a questa parte, con la seconda Repubblica, il federalismo fiscale e il titolo quinto (per dirla in maniera sbrigativa).

Né Giuliano Amato né Paolo Mieli, infatti, sono sospettabili di «sudismo». Non si capisce perché allora lo si tira fuori per chi si limita a lasciare agli storici il loro lavoro, non conduce certo battaglie per riscrivere la storia monumentale dell’Italia unita ma prova, molto più modestamente, a fare un’opera critica a favore del presente, perché non resti imbrigliato nel passato, nel discorso sulle tare secolari o sulle costanti antropologiche.

La postilla conclusiva di Francesco Durante al suo libro contiene un’altra, piccola proposizione che vale la pena riportare: «A/Su Napoli stentiamo sempre più a capirci». Con l’aggravante – si può aggiungere – che si ha spesso l’impressione che si faccia finta di non capire, che cioè convenga non capire, lasciar perdere, e mollare il Sud al suo ineluttabile destino. Per vedere insomma soltanto il folclore, l’improbabile e anti-storico revanscismo, bollare tutto come il solito piagnisteo vittimistico, addossare tutte e intera la responsabilità alle classi dirigenti meridionali e trascurare così qualunque considerazione del nesso che lega i problemi del Paese a quelli del Mezzogiorno.

E così, sulla scia del centocinquantesimo, arriva ora un nuovo anniversario, la relazione distorsiva fra Nord e Sud in cui è bloccato il Paese passa ancora sotto silenzio e per tutta risposta si polemizza vivacemente con la retorica del territorio e l’oleografia del brigantaggio. Come se questo mettesse in pericolo l’unità del Paese: il senso di riscatto ai piedi della lapide di Pontelandolfo.

(Il Mattino, 15 marzo 2014)